電子計算機の歴史(上)

ようこそお越し下さいました。

ここでは、コンピュータのミニ歴史をお話しします。

私が初めてコンピュータを使ったのは1970年。日本万国博覧会の年でした。

機種は、日本電気のNEAC2200−50と言う機種でした。

当時日本のコンピュータは、他に富士通のFACOM230シリーズ

日立のHITAC。沖電気のOKITAC。東芝のTOSBAC。

三菱電機のMELCOM。

外国製では、IBM、ユニバックなど、また、沖電気と合弁で沖ユニバックOUKなど。

ちなみに、当時のNECのコンピュータはキャラクタマシンといって、1文字を6ピットで

表現していました。データやプログラムの入力は紙テープといってリボン状の紙のテープに

孔をあけ光を通す通さないでデータを読みとりました。

なお、当時すでにコボル言語を使用していました。

私が会社にはいって使ったコンピュータは富士通製のFACOM230−10でした。

FACOM230−10構成説明

FACOM230−10構成説明

右側より、ファコムライター

文字は、英数字とカナ特殊記号の活字による印刷

本体、8ビットCPUに

メモリー8KB

内蔵64KB磁気ドラム

注意・単位は間違っておりません

PTR 紙テープリーダ

PTP 紙テープパンチ

LP ラインプリンター

プログラム開発には、カナコボル

その他、アトム、ウランなど?!

*カナコボルについて

イ. COMPUTE コタエ ニ スウ1 ナ スウ2.

ロ. COMPUTE KOTAE = SUU1 + SUU2.

ハ. LET KOTAE = SUU1 + SUU2

イ.がカナコボル ロ.が通常のコボル ハ.はベーシック

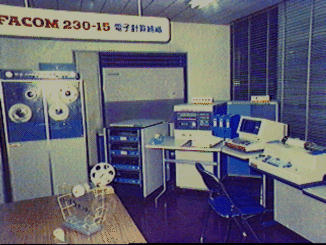

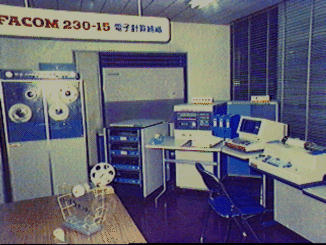

1974年富士通の新型はFACOM230−15

FACOM230−15機器構成

FACOM230−15機器構成

コンソールタイプライター

又は、キャラクタディスプレイ

本体、16ビットCPU

16KBメモリー、131KB磁気ドラム

可変型2.45MBディスク

2ドライブ

PTP、PTR

ラインプリンター

MTユニット

なお、メモリーは会社の実装値です。

OSとして、スパイラルという独自のOSがつきました。

このクラスの機種では、バッチ処理(データの一括処理)が一般的でした。

この写真は当時大阪市北区堂島にあった富士通ショウルームでの写真です

ネットワークを組む方法としてテレックスを利用しました

送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し

送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し

それをバッチ処理していました。

バッチ処理からオンラインリアルタイム処理へ

1980年代に入りコンピュータの使い方は、大企業だけであったオンライン処理が

小型のコンピュータでも実現するようになってきた。

電子計算機の歴史(下)へ

マイコンの歴史へ

FACOM230−10構成説明

FACOM230−10構成説明 FACOM230−15機器構成

FACOM230−15機器構成 送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し

送られてきたデータ(50ポー)を紙テープに穿孔し